01无线网络漫游揭秘

产品:S5024PV5-EI H3C 交换机【ZOL中关村在线原创技术解析】在大户型住宅或企业办公场景中,当用户携带终端设备在不同无线接入点(AP)覆盖区域间移动时,设备如何通过自动检测信号变化并触发跨AP的无缝漫游切换?

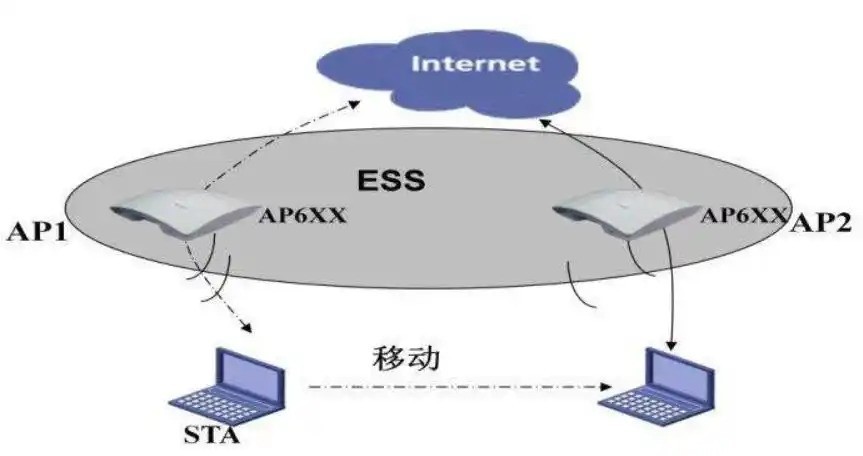

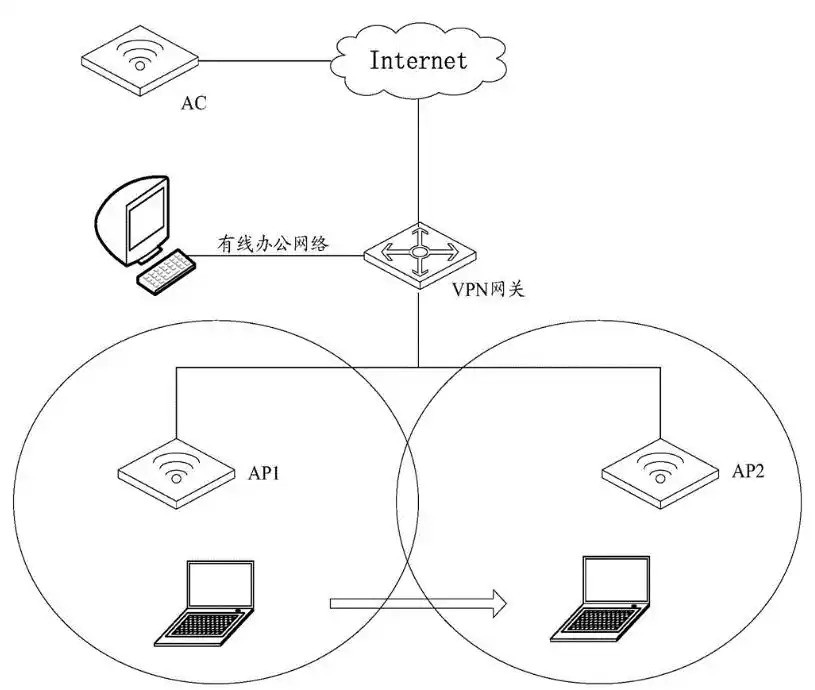

毫无疑问,在无线网络中,漫游是移动终端实现跨AP无缝切换的核心能力。当用户携带手机、平板等无线设备在不同AP覆盖区域移动时,终端需自主决策是否将网络连接从当前AP切换至信号更优的AP,同时确保业务不中断。

而这一过程看似透明,实则涉及复杂的信号监测、策略决策与协议交互,其实现质量直接影响用户体验。

漫游的实现需要满足哪些条件?

漫游的实现需满足四大基础条件:

首先,网络必须部署两个或以上AP形成覆盖区域,单AP环境不存在漫游可能;

其次,移动路径需被AP信号无缝覆盖,避免因信号盲区导致切换失败;

再次,网络环境需保持低干扰,同频或邻频干扰会显著增加漫游中断风险;

最后,终端需具备高效的漫游策略,包括快速扫描、智能决策与快速执行能力。这一条件往往成为实际部署中的技术瓶颈,导致部分宣称支持"无缝漫游"的网络在压力测试中频繁出现连接中断。

无线漫游触发机制有哪些?

漫游的触发机制由终端无线驱动主导,主要分为主动式与被动式两种策略。主动式策略下,终端持续扫描相邻AP信号,当当前AP信号强度衰减至预设阈值时,立即启动漫游评估。这种模式虽功耗较高,但切换延迟低,适用于对实时性要求严苛的工业物联网或视频传输场景。

被动式策略则更为节能,终端仅在检测到当前AP信号弱于阈值时才触发扫描,可能因扫描延迟导致移动过程中信号丢失,常见于普通手机等对功耗敏感的设备。两种策略的选择本质上是用户体验与设备续航的权衡。

漫游算法的核心逻辑是什么?

漫游算法的核心逻辑虽未被IEEE 802.11标准定义,但各厂商普遍基于信号强度、信号质量与信标帧丢失率三大因子构建私有决策模型。

信号强度以dBm为单位(负值),通常将-75dBm视为优质信号的临界阈值,低于-90dBm则可能频繁丢包;

信号质量通过信噪比(SNR)衡量,反映信号抗干扰能力;

信标帧丢失率则通过对比发送与接收的信标帧数量,评估当前网络稳定性。不同厂商对这些因子的权重配置存在差异,导致同一环境下不同终端的漫游行为迥异。例如,部分厂商设备倾向在信号衰减至-80dBm时触发漫游,而另一些厂商可能容忍至-85dBm,这种策略差异直接影响漫游触发时机与成功率。

以用户从A点移动至C点为例,漫游过程可拆解为三个阶段。在A点,终端持续监测AP1信号强度(如-50dBm);当用户移动至B-C区间时,终端检测到AP1信号衰减至-75dBm,随即启动扫描:

首先发送802.11探针请求帧,周边AP(如AP2)收到请求后反馈包含信号强度、负载等信息的应答帧;终端综合评估后选择最优AP(AP2),执行关联切换:先向AP1发送解除关联帧,再向AP2发送关联请求帧,最后接收AP2的关联响应帧,完成切换。这一过程需在毫秒级时间内完成,否则可能导致业务中断。

写在最后

值得注意的是,漫游决策权完全归属于终端无线驱动,AP仅作为被动响应方。这种设计虽赋予终端灵活性,但也导致跨厂商设备间的漫游行为难以标准化。尽管IEEE曾提出802.11f协议(基站互连性协议,IAPP)以统一漫游机制,但该协议最终因技术争议被撤销。当前,业界正通过802.11r快速漫游协议、AI驱动的动态阈值调整等技术路径优化漫游体验,同时推动跨厂商策略协同,以期在标准化与个性化之间找到平衡点。

对于用户而言,理解漫游技术有助于更理性地评估网络部署方案。例如,在工业场景中,建议优先选择支持主动式漫游策略的终端与低干扰网络设备;在消费级场景中,则需关注厂商对信号衰减阈值的优化能力。随着万物互联时代的到来,漫游技术的持续演进将成为构建无缝数字体验的关键基石。