关于6G赋能的沉浸式通信在远程医疗、娱乐、培训等领域的潜力,已有很多探讨。这一无线感知通信的新时代将由AI驱动,但6G、AI与感知技术将如何实现数字、人类与现实世界之间的无缝衔接?本文将对此进行深入探讨。

有知觉能力的机器人并非一个新概念,早在1992年,它们就以《星际迷航》中的Exocomps形象进入大众视野。这些服务型机器人能在危险环境中进行维修,其AI随时间推移逐渐具备知觉。三十年后的今天,这已不再是科幻情节,而是现实——自主机器人已在矿业、农业、安保及远程医疗等众多领域落地部署。

随着数字、人类和现实世界日益融合,AI与下一代6G通信技术将在实现扩展现实、触觉通信和全息通信方面发挥关键作用(见图1)。

从5G跃升至6G,奏响通信新强音

目前,5G专网已通过混合现实应用为外科医生提供支持。软件将患者的CT或MRI扫描结果(如肿瘤或血管阻塞)转换为详细的3D全息图,这些全息图可放大、缩小、灵活移动,甚至直接叠加在患者身上。这些能力可以帮助外科医生更精准地规划手术流程,可能缩短麻醉后恢复时间,并助力患者康复。

图2:先进的5G/6G无线通信正在变革医疗行业,低延迟和高带宽的数据传输时间为手术流程提供关键的高保真信息。

5G还被用于为应急响应人员开展沉浸式模拟训练,从警察应对武装嫌疑人冲突,到配备5G连接的救护车让急救人员(paramedic)能和远程临床医生联系上,而后者可在救护车送医途中指导急救人员进行抢救操作。2024年,关于远程手术(telesurgery)的报道也开始引起关注,外科医生与患者相隔数千公里,通过5G网络实现连接。

尽管5G技术已能支持部分此类新型体验,但研究人员正推动6G和AI领域的研究,以克服5G存在的一些局限性:

1.超低时延与高可靠性,支持实时触觉反馈与扩展现实(XR)

6G旨在实现亚毫秒级时延和近乎完美的可靠性,从而支持实时触觉反馈、远程触觉体验以及逼真的扩展现实交互。AI可进一步动态优化网络性能,确保在变化的条件下维持服务质量。尽管无线电接入网络(RAN)和多接入边缘计算(MEC)正推动5G时延向1毫秒目标迈进,但当前5G实施的时延通常在1至10毫秒之间。触觉物联网和自主机器人技术的开发者正借助6G力图实现超低时延,以消除5G时延导致的抖动和掉帧问题,从而提升用户体验。6G的超低时延将能支持以毫米级精度追踪细微动作,并能将此类动作数据与触觉系统共享,从而实现更灵敏、更精细的沉浸式体验(见图3)。

未来6G网络中的AI将通过预测用户意图、优化信号路由及借助边缘计算降低时延,助力实现反应超灵敏的触觉反馈。机器学习模型研究表明,通过动态调整触觉数据的压缩与编码,可确保实时、高保真的触觉感知。

2.大带宽支持多感官媒体

近年来,多感官媒体(mulsemedia)一词日益受到关注。随着沉浸式通信超越单纯提升数字世界中的听觉、视觉和触觉体验,气味和味道数字化成为新方向。想象一下,当用户在元宇宙中醒来,微风轻拂,在按需提供香氛服务的支持下,家中弥漫着咖啡与新鲜面包的香气,也无需担心摄入多余的卡路里。

实现多感官输入的实时同步对沉浸式体验至关重要。触觉应用需要超过1 kHz的刷新率(即每毫秒刷新一次)以实现实时触觉反馈。尽管5G支持此类刷新率,但要在多用户环境和不同网络条件下持续保持这一性能仍是一项挑战。

当前B5G的研究正推动太赫兹(THz)频率和大带宽技术的应用,以支持多感官数据(包括空间音频、气味和触觉),而AI可实时对这些数据流进行压缩、重建和个性化,从而打造感官体验丰富的虚拟环境。行业需要新的研究测试平台来验证6G与AI的融合,以克服当前5G和B5G面临的诸多挑战。这些挑战包括受多感官数据大带宽需求驱动的有限数据速率、时延限制和能效与频谱利用率低下,以及机器学习需要处理和学习大量感官输入以优化触觉响应的需求。

此外,AI可有效支持6G多感官应用中的缺失数据补全。先进AI技术(尤其是生成式AI和机器学习)可用于估计或合成缺失数据点,提升6G网络中多感官数据处理的稳健性和准确性。

3.情境感知与智能通信

在科学与知觉交汇的未来时代,6G下的AI将实现情境感知、自适应通信系统——支撑安卓机器人包背后的网络与算法可以理解人类用户的意图、情感及环境。在另一个并非遥不可及的场景中,想象一下穿上配备10万个传感器并集成触觉技术的全息夹克。这种实时全息投影可以跨越时空阻隔,让远在异国工作的父亲能够“拥抱”并感知他刚刚诞生的孩子的全息数字孪生,或者让身处远方的家属与临终亲人作最后的告别。

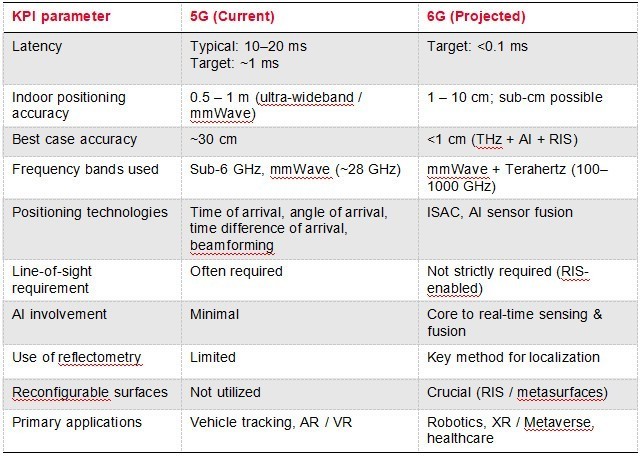

当前,5G技术对内容仍基本保持“不可知”状态,且边缘侧缺乏深度AI集成。因此,其无法根据人类用户上下文动态调整体验质量,导致复杂沉浸式场景下的性能表现欠佳。在全息通信等沉浸式通信场景中,除高带宽和数据负载能力外,0.1毫秒的超低时延及定位精度至关重要(见表1)。当前5G advanced的最佳定位精度为0.3米,而6G则为1厘米。实现毫米级精度对空间敏感的机器人化和全息应用(如远程手术)至关重要。

创建全息数字孪生需要实时映射、预测人类世界实体状态,并再现三维空间信息。AI将在基于集成感知与通信(ISAC)技术生成的全息数字孪生智能层中发挥关键作用。AI将实现数据融合、超分辨率及预测建模。

AI的深度学习能力将驱动多种模型,从基于transformer的网络,到卷积神经网络(CNN)及图卷积网络(GCN),从海量传感器数据中提取洞察。这将实现多节点传感数据(如点云和无线电回波)的处理与集成,提升环境模型分辨率并填补数据空白。该层还执行语义压缩和联邦学习,以高效传输并持续优化全息模型,实现现实世界的高精度实时数字副本。

面向互联世界的关键6G使能技术

尽管6G与AI有望大幅提升沉浸式通信能力,但它们背后的使能技术带来了新的挑战。例如,先进感知通信基于反射测量技术,而大多数传统无线通信则采用前向通信。

在6G网络中,反射测量与超表面技术的集成是实现先进感知和沉浸式通信的关键。反射测量通过分析反射的电磁信号来检测和表征环境。在6G中,它用于环境感知、物体定位和运动检测,甚至是在非视域(NLoS)条件下。使用工程二维材料的可编程超表面可动态操控电磁信号——调整相位、方向和幅度——以增强信号覆盖、实现精准定位并支持NLoS感知。

与AI集成后,反射测量技术与超表面可实现波传播的实时适应,从而提供高分辨率环境感知,通过紧密耦合感知与数据传输,实现逼真的沉浸式通信。

6G沉浸式通信的各种技术和概念背后,针对理想频段的研究正引发关注,研究者称之为“6G的适宜频谱”(Goldilocks Spectrum for 6G)——即7.125 GHz至24.25 GHz的FR3频段。

对FR3频段的研究表明,该频谱保持合理的传播特性,提供适中的传播损耗,可利用现有无线基础设施实现广泛的城市和郊区覆盖。其窄角度覆盖为精准感知和物体检测带来优势。即便研发工作正努力满足新兴的6G标准,FR3信道建模与仿真在开发6G原型机中仍然非常重要。

根据无线通信标准组织3GPP,Release 19中的两项研究为ISAC信道建模与FR3信道建模建立了直接关联,为后续技术研究和规范制定工作奠定了必要基础。6G FR3系统和设备的模拟、仿真与测试是开启未来时代的关键一步。在该时代,沉浸式通信将实现数字、人类和现实世界的全方位融合。

如图4所示,全球研究人员正在探索众多其他6G技术驱动因素,目标是在2030年前将具体6G应用场景推向市场。尽管质疑者认为全息通信等能力仅存在于电影特效中,但回想2010年首次通过Facetime实现的视频通话——短短15年内,无线通信技术已跨越时空限制,使视频通话变得无处不在且价格实惠。

6G的研发不仅是技术突破,更是为未来互联世界构建智能、响应迅速且负责任的基础的契机。

作者:是德科技6G解决方案负责人Hwee-Yng Yeo